ここのところ

AIウォッチングを怠っていたのですが

とある仕事でいろんな要約が必要になり

GoogleのAI Geminiの

NotebookLMという機能を使ったら

すごかったので

皆さんにもその凄さをお裾分け。

NotebookLMは

PDFやwebサイト、動画や音声ファイルを

追加すると、そのソースに書かれていることを

解析して伝えてくれるサービスです。

この機能自体は結構前からありますが

先日有料強化版の「Plus」が出ました。

従来のNotebookLMは無料で使えます。

(Googleアカウントが必要です)

お仕事で使ったものは

そのままお見せできないので

代わりのネタとして

僕のこのブログそのものを使って

紹介していきますね。

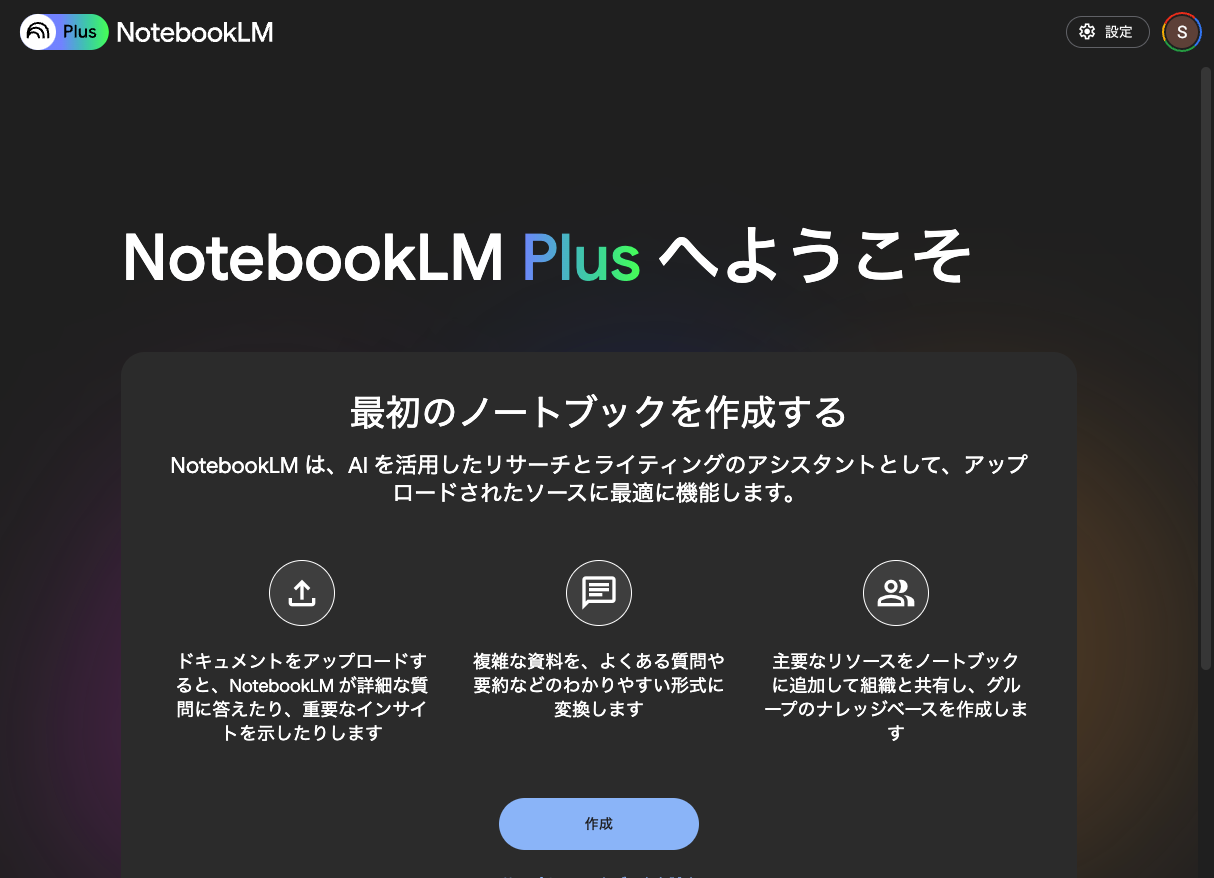

NotebookLMに

アクセスすると

こんな感じの画面が出て

(Plus版なので少し画面が違うかもです)

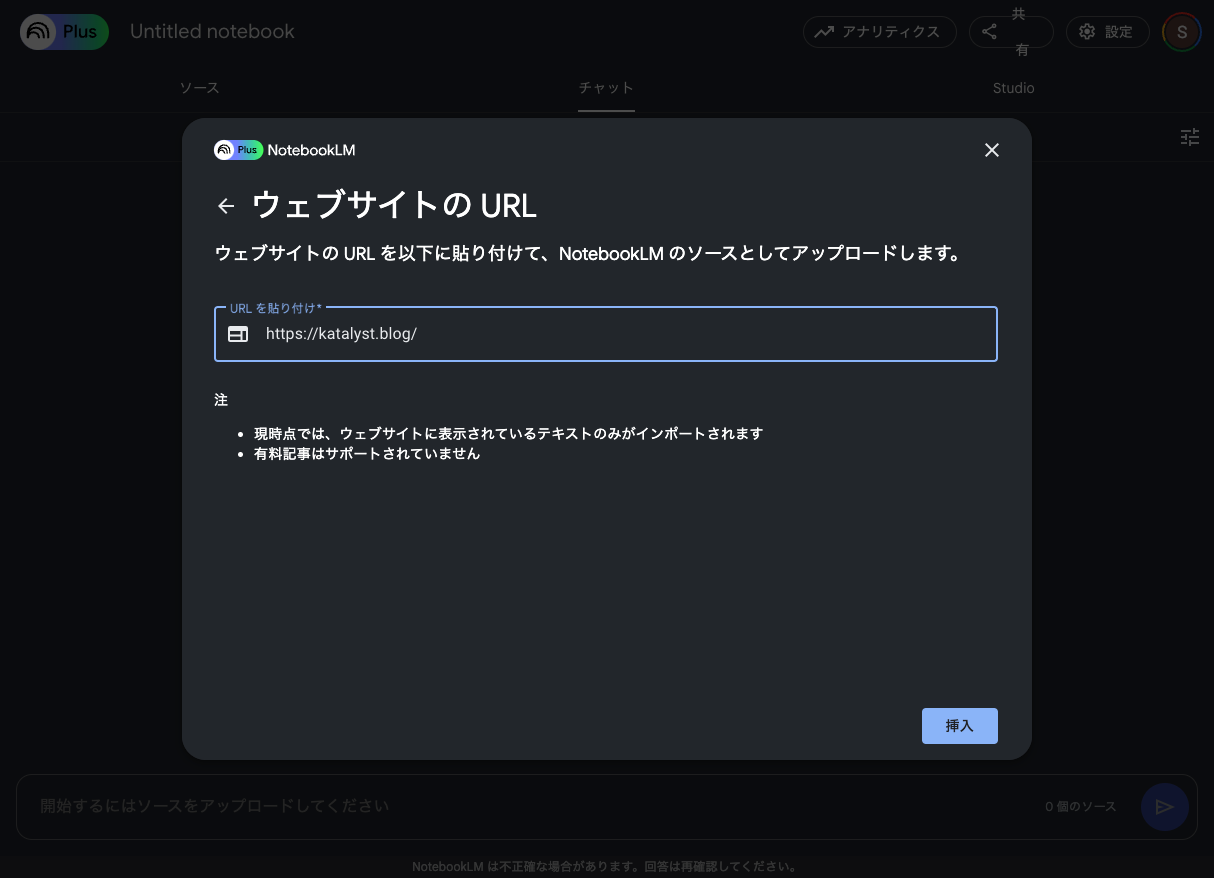

じゃ、僕のこの

ブログを読み込ませてみよう。

こんな風に要約されました↓

このブログ「Katalyst」は、30年以上地域の小規模工務店を支援してきた佐塚昌則氏によるもので、広報活動や経営に関するヒントを提供しています。 最近の投稿では、4月施行の法改正への対応の重要性や、顧客との良好な関係構築、無駄なものの整理、ビジネス書より漫画「ワールドトリガー」から学ぶことの有効性など、工務店経営に関する様々な考察が、独特のユーモラスな視点で綴られています。 また、モデルハウス訪問記や、自身の経験に基づいたプロフェッショナル像への警鐘など、実践的な内容も含まれています。 全体として、小規模工務店経営者のための有益な情報源となっています。

いやあ〜

そんなに褒めるなよな〜

ここまでなら

いろんな生成AIで簡単に

できるところですが

NotebookLMがすごいのは

ここからいろんな展開があること。

例えば、ブリーフィングドキュメント

という機能を使うと、もうちょっと詳しく

中身を解説してくれます。

ちょっと長いけど、こんな感じ↓

(飛ばして読んでもいいですよ〜)

タイトル: Katalyst ブログ記事概要

作成日: 2024年5月15日

対象: 地域工務店関係者、広報・広告担当者概要: Katalystブログは、小さな地域工務店向けに広報・広告活動や経営のヒントを発信するウェブサイトです。運営者の佐塚昌則氏は、30年以上にわたり地域工務店を支援してきた経験を活かし、「社外広報部長」としてサービスを提供しています。ブログ記事は、時事的な話題から、ビジネス、クリエイティビティ、顧客との関係性まで、幅広いテーマを扱っています。

主要テーマと重要なアイデア・事実:

法改正への注意喚起:

2025年4月の法改正に関する告知の重要性を指摘しています。「#### 4月の法改正についての告知は済んでますか?」という記事タイトルからも、法改正への対応を怠らないように注意喚起していることがわかります。

これは、工務店が法律を遵守し、事業を円滑に進める上で非常に重要です。具体的な法改正の内容は不明ですが、工務店はこの点に注意し、情報収集に努めるべきでしょう。

顧客との関係性構築:

「#### 愛が足りてないんじゃない?」という記事では、顧客との関係構築における「愛」の重要性を説いています。売れない原因や顧客との関係が作れない理由を「愛が足りないから」と示唆しており、単なるビジネスライクな関係ではなく、顧客への深い理解や共感が重要であることを強調しています。

無駄の排除と本質の見極め:

「#### 全部出してみたらいろんなことに気がつく」という記事では、無駄なものを手放すことの重要性を説いています。「いらね〜ものいっぱい持ってるんだな〜、ってことに気がつくのはとても大切なこと。」という言葉から、事業運営において、不要なものを整理し、本質を見極めることの重要性がわかります。

模倣と創造:

「#### 真似と創作の違い…?」という記事では、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」を例に挙げ、模倣と創造の違いについて考察しています。これは、工務店の業務において、既存のアイデアを参考にしつつも、オリジナリティを追求することの重要性を示唆しています。

モデルハウスの重要性:

「#### やっぱりいつでも見せられる建物があるといい」という記事では、モデルハウスの重要性を強調しています。具体的な例として、入政建築の「aisuの家」モデルハウスを紹介しています。これは、顧客に対して、自社の技術やデザインを直接示すことができるモデルハウスの有効性を訴求しています。

価格競争からの脱却:

「#### 家賃値上がり時代にコスパで対応しない」という記事では、価格競争に陥ることへの警鐘を鳴らしています。家賃と住宅購入の比較において、安易な価格競争ではなく、自社の価値を訴求することの重要性を示唆しています。

ビジネス書よりも実践的な学び:

「#### 下手なビジネス書よりワールドトリガーを読め!」という記事では、人気漫画「ワールドトリガー」をビジネス書よりも推奨しています。これは、既存のビジネス書だけでなく、幅広いジャンルから学びを得ることの重要性を示唆しています。

専門家への過信への注意:

「#### プロの看板が出ててもアテにはならない」という記事では、専門家であっても必ずしも正しいとは限らないという点に触れています。医者の例を挙げつつ、自身も普段の仕事において「真のプロフェッショナル」であるかを自問する必要性を訴えています。

広告戦略の可能性:

「#### 今ならサザエさんにCMを出せる(かもしれないが勧めない)」という記事では、サザエさんのスポンサー撤退を例に挙げ、広告戦略の可能性を考察しています。これは、既存の枠にとらわれず、柔軟な発想で広告展開を考えることの重要性を示唆しています。

ブログの継続:

「#### ブログを書いて2年経過」という記事では、ブログを継続することの大切さを述べています。これは、情報発信の継続によって、読者との関係を構築し、信頼を得ることの重要性を示唆しています。

まとめ: Katalystブログは、地域工務店が事業を成長させるための実践的なヒントを提供する貴重な情報源です。法改正への注意、顧客との関係構築、無駄の排除、オリジナリティの追求、モデルハウスの重要性、価格競争からの脱却など、多岐にわたるテーマを扱っています。ブログ記事を読むことで、工務店の経営者は、自社の課題を認識し、改善するためのヒントを得ることができるでしょう。今後のアクション:

定期的にKatalystブログをチェックし、最新の情報を収集する。

自社の事業課題に応じて、ブログ記事を参考に改善策を検討する。

佐塚昌則氏の「社外広報部長」としてのサービス活用も検討する。

以上です。

なんのプロンプトも書かず

URLを入れて1、2回クリックしただけで

こんな風なまとめができます。

元ネタを書いた自分が

言うのもなんだけど

まあまあいい線行ってるので

(あれ?ってところもあるけど)

大量の資料にしっかり目を通せないけど

中身を把握しておきたい

なんて時には役立ちそうです。

(これでますます人は読解力が

弱くなるかもね)

英語のみですが

ソースの内容について

男女二人が流暢に喋りながら

解説してくれるなんて機能もあって

これ、日本語版ができたら

車の運転中にいろんな資料の

解説を聞いたりできるな〜

さらに、ソースの内容だけを

元にした質問にも答えてくれます。

恐る恐る

「この著者の強みはなんですか?」

と聞いてみたよ。

このブログの著者の強みは、地域に根ざした小さな工務店を30年以上に渡り支援してきた経験に基づいた、実践的な広報・広告活動や経営のヒントを発信している点にあると言えるでしょう。

具体的には、以下の点が挙げられます。工務店の実情に即したアドバイス: ブログ記事のタイトルからもわかるように、「愛が足りてないんじゃない?」、「全部出してみたらいろんなことに気がつく」、「家賃値上がり時代にコスパで対応しない」といった、工務店が抱えがちな課題や疑問に直接的に応えるような内容が豊富です。

具体的な事例の提示: 「やっぱりいつでも見せられる建物があるといい」という記事では、入政建築さんのモデルハウスを例に出しており、具体的な事例を通して、読者に分かりやすく情報を伝えていることがわかります。

多角的な視点: 建築関連の話題だけでなく、「下手なビジネス書よりワールドトリガーを読め!」といったユニークな切り口の記事もあり、ビジネス全体を多角的に捉える視点を提供していると言えるでしょう。

時事問題への意識: 「4月の法改正についての告知は済んでますか?」という記事からも、常に最新の情報をキャッチし、工務店が注意すべき点をタイムリーに発信していることがわかります。

親しみやすい語り口: 全体的にブログの口調が親しみやすく、読者との距離感を縮めるような表現が使われています。例えば、「オッサンの愚痴です」といったくだけた表現からも、著者の人柄が伝わってきます。

著者は「社外広報部長」として、人のいない小さな工務店向けにサービスを提供しており、ブログの内容も、そのサービスの一環として、工務店の広報・広告活動や経営に役立つ情報を提供していると考えられます。ブログの内容は、著者の長年の経験に裏打ちされた、実践的かつ役立つ情報であり、他のビジネス書とは一味違う、独自の視点が特徴であると言えるでしょう。

だそうです!

なんか、最近のブログしか

目を通してないんじゃない?

って気がするけど…

もちろん、自分のブログじゃなくて

他者のwebにも同じようなことができます。

現時点では、あくまで見ているのは

文字情報だけなので

ビジュアルの評価はしてくれませんが

webに表記している強みが

客観的に見たらどんな風に解釈されているのか

そんなことをつかむために

自社サイトを材料に試してみると

面白いかもしれませんよ〜

今回、キーボードから入力したのは

ブログのURLと

強みを聞く質問だけです。

プロンプト入力一切なしで

これだけ出来るので

AIってハードル高い、という人も

使えるんじゃないでしょうか。

なお、弱点を聞くこともできます。

僕も聞きました!

まあまあ凹みました!

やっぱAIって分かってないんじゃないの?

なんて思ったりもしましたが

予備知識や先入観なく見れば

そんなもんなのかな…

周りにそういうことを

言ってくれる人がいない場合は

AIに聞いてみてもいいかもね!

(他社のページ分析ももちろんできるけど

悪口には使わないようにね!)