今年は秋刀魚が豊漁だとか

おかげさまで何回かいただきました。

よく、秋刀魚を

きれいに食べる自慢を見かけますので

どや!

よく焼いて骨もいただきました。

頭も食べてしまおうと思いましたが

そうすると

なんだかわからなくなるからな…

と言うわけで

秋刀魚の頭だけ残しておくことで

無くなった秋刀魚の身体を想起させる。

これが「無用の用」ってやつ?

(いや、多分違う)

ノーベル化学賞を受賞した

北川さんの「無用の用」が

僕の心には響くのです。

「無用の用」の語源は

老荘思想にあるそうで

人は皆有用の用を知りて、無用の用を知る莫きなり

と荘子が説いているのはやや直接的で

「一見無用なものがかえってよいのだ」

みたいな感じですが

老子の説く「無」は「有」にとって不可欠だ

という考え方に、より惹かれます。

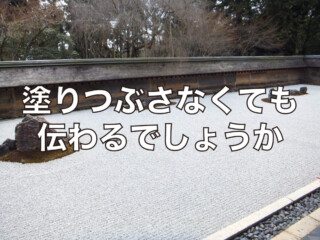

建築だって

本当に欲しいのは「場」であって

別にどうしても床とか壁とかが欲しい

ってわけじゃないですよね。

「場」をいいものにするために

屋根やら壁やらを用意するわけです。

だと、僕は思っています。

建材で作られた「有」が欲しいんじゃなくて

それらで囲まれている「無」が欲しい

というのが本質的な欲求のはずですが

お客さんだけでなく工務店の側も

「有」の方にばかり

目が行っちゃってないですか?

常々、スペック競争に否定的なことを

書いてきていますが

つまり、そういうことかな〜?

もちろん、工務店がお客様と契約して

提供するものは建材を組み上げた

「有」であることは間違いなく

その「有」がなければ「無」も

生まれてこないので

そういう意味で、本当に

「無用の用」なのかというと

ちょっと違うかもしれないけど

前にこんなことを書いてました。

ここに出てくる

吾唯足知(われただたるをしる)も

老子の知足者富に由来するようで

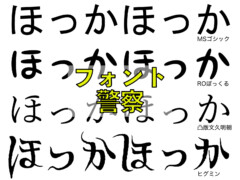

だからと言って

この辺の言葉を直接出しても

お客さんにはウケないでしょうから

建材・設備という「有」ばかり自慢するより

よく考えて設計された「無」を自慢しては?

住み心地とか使い勝手とか

楽しいとか嬉しいとか

住まい手にフィットしているとか

食べ終えた皿の上に残った頭のように、

「無」があることで「有」を思い出す。

そんな風に出来たら

ちょっと誇らしい気がします。